“一日店长”爆火,情绪经济能否破解线下复苏困局?

流量狂欢。

如果一家店的店长长这样,你会来打卡吗?

如果是这样的,你会买单吗?

近期,“一日店长”成了高频词,年轻人甘愿排队好几个小时,也要来一睹店长芳容,有的甚至自掏腰包倒贴千元,也要争当店长。

“排队3小时只为拍照”的狂热,这在当下进店难、人流少的实体店困局面前,显得对立又割裂。

在这场实体商业的生存博弈中,“一日店长”模式,如同一匹黑马,从最初明星网红的专属特权,到如今全民参与的流量狂欢,它早已超越了简单的营销噱头——既是品牌破局的利器,更折射出Z世代消费逻辑的深层变革:当货架交易逐渐让位于情感共创,实体店的价值坐标正从“卖货场”向“造梦空间”悄然位移。

但当颜值经济撞上审美疲劳,当打卡式体验沦为营销套路,这场由“一日店长”点燃的流量狂欢,究竟还能燃烧多久?

01

情绪消费下,品牌从卖货者升级为共鸣者

在情绪消费主导的当下,年轻消费者的购物需求不再仅仅停留在商品本身,他们既追求线上购物的便捷,又渴望线下体验带来的情感满足。如何将流量转化为留量,让消费者从进店到消费再到复购,成为品牌亟待破解的增长命题。

而“一日店长”模式的兴起,正以创新的互动形式,推动品牌角色从单纯的商品售卖者向深度情感连接的生活伙伴跃迁。

据悉,这一营销模式并非全新概念,其最早起源于日本,并于2016年4月,林志玲就在浪琴品牌盛行时,来到重庆北城天街专卖店充当了一日店长,为浪琴手表站台。彼时,这类尝试尚属偶发性事件,影响力有限,更多的是一种品牌宣传的点缀。

而近两年来,随着情绪消费需求的爆发式增长,“一日店长”模式的热度呈指数级攀升,应用场景也从早期的美妆、服饰等传统零售领域,快速向奶茶店、景区、买手店等多元场景延伸。其核心驱动力在于明星、网红庞大的粉丝基数与强互动属性,当品牌邀请契合品牌调性的明星或垂类KOL“坐镇”门店,粉丝的追星热情能快速转化为线下客流,为店铺注入强劲的流量动能。

以快时尚品牌W.Management(以下简称WM)为例,其近期在北京大兴荟聚的首店开业,便将“一日店长”模式作为核心营销抓手,完整演绎了从预热到转化、从流量到留存的闭环。

早在6月初品牌进驻北京前,WM北京门店的小红书官方账号@W.Management北京便发起一日店长招募活动,评论区瞬间化身粉丝安利现场,用户纷纷提名心仪的“哥哥”,品牌与用户的情感联结在互动中悄然建立。这种粉丝推荐制不仅增强了用户参与感,更通过粉丝对偶像的认可,间接提升了品牌的好感度与亲和力。

开业前半个月,WM进一步在小红书平台启动预热:从发布神秘店长线索引发用户猜测,到公布开业系列活动亮点,再到邀请多位网红录制开业祝福视频,层层递进的传播节奏成功将“一日店长”的话题热度推向高潮,为线下开业营造了浓厚的期待氛围。

新店开业后,“一日店长”活动延续至周末,小红书平台上大量用户发布的图文笔记中,门店排队盛况、用户与店长的互动场景、限定款抢购现场等内容频繁出现,直观印证了活动对线下客流的强劲拉动。

值得关注的是,近日WM上海店更进一步,全面承接BW展(国内顶级潮玩展)流量,通过邀请BW展官方委托的嘉宾担任“一日店长”,将漫展热度与门店客流深度联动,实现了跨场景的用户引流与品牌曝光。

随着情绪消费的持续升温,“一日店长”模式不仅是一次营销创新,更是品牌与消费者关系重构的缩影。它通过情感共鸣+场景体验的双重驱动,让品牌从“卖货者”真正转变为“共鸣者”,在满足消费者物质需求的同时,更满足了其情感需求,为行业探索情绪消费时代的增长路径提供了可复制的样本。

02

短期爆发到长期经营,情绪消费下的增长新逻辑

从效果来看,“一日店长”模式的价值不仅体现在短期的销售爆发,更在于为用户沉淀与品牌关系的长期培育。

一方面,“一日店长”式凭借强大的情绪感染力,能快速撬动消费转化。消费者往往因对网红店长的喜爱、对新鲜互动的好奇而产生冲动消费,而品牌精心设计的沉浸式场景(如店长亲自讲解产品卖点、带领参与趣味互动游戏),则进一步缩短了从感兴趣到下单的决策链路,推动即看即买、即体验即消费的高效转化,直接拉动销售额攀升。

例如,彩妆集合店调色师在“新手彩妆周”活动中,邀请@一只学土木的驼、@徐好几岁、@半途鹅飞等五位美妆博主,化身“玩妆课代表”,空降三城门店担任一日店长,除了常规的收银互动、合影留念,更推出专属陪逛、现场改妆等深度体验环节,让消费者在亲密互动中快速种草;美妆零售品牌丝芙兰也曾邀请美妆博主@全国知名雪糕担任一日店长,通过现场演示底妆手法等专业分享,激发消费者的即时购买欲。

另一方面,“一日店长”模式也是品牌与用户建立情感连接的重要纽带。活动中,粉丝因追星体验主动分享,普通用户因趣味经历自发产出UGC内容,这些传播不仅为品牌带来二次流量裂变,更在互动中深化了用户对品牌的认同感。

参与活动的消费者不再是单纯的购买者,更可能转化为品牌的忠实拥护者,为后续复购、口碑传播埋下伏笔。这种从流量收割到用户经营的思维转变,正是情绪消费时代品牌实现长效增长的核心。

正如小红书平台上#一日店长 话题已积累1.5亿浏览量与89.5万讨论量,从活动预热的期待发声,到现场打卡的热情分享,再到后续体验的反馈互动,用户的全链路参与形成了强大的口碑涟漪。

4月19日-6月30日,兰蔻在推广新品是我系列新品时,不仅在上海西岸打造快闪空间,更结合毕业季邀请@妤Yuki、@周芯竹 @胡凯旋 @华籍美鱼 @韵凯 @皮皮在蓝色星球等多位网红担任一日店长,既借助红人效应收割流量,又通过真实体验积累好评,实现了品牌声量与用户好感度的双重提升。

7月26日、7月27日,顶流颜值博主@迅猛龙特蕾莎 @x院长 也将化身倩碧美肌一日店长,空降cdf三亚国际免税城。

从短期销售势能的快速释放,到构建起用户资产沉淀与品牌关系的深度滋养体系。“一日店长”的营销范式正在重新定义品牌与用户的连接逻辑。

03

“一日店长”从流量密码走向信任考场

当“一日店长”从新兴营销玩法迅速蹿红为品牌必争之地,其背后的商业逻辑正折射出注意力经济向线下场景的深度渗透。

1、警惕高成本低回报的隐性裂痕

对品牌而言,顶流网红的千万粉丝池意味着天然的曝光杠杆,一场活动便能撬动百万级话题阅读量;对网红而言,线下场景的真实互动既能夯实人设质感,又能拓宽品牌合作的变现路径。这场看似双赢的互补游戏,却在实践中逐渐显露出高成本低回报的隐性裂痕。

“一日店长”的核心卖点,本应是网红的人气与品牌的场景结合,创造1+1>2的传播效应。但现实中,目前许多品牌与头部KOL的合作却陷入想请请不动、想推推不火的尴尬。

对头部KOL而言,线下活动的调性匹配度已从加分项升级为硬门槛。某美妆垂类TOP5博主曾在采访中坦言:“如今承接线下店长活动,我首先会核查品牌用户画像与自身粉丝的重合度,其次关注门店选址是否符合内容传播逻辑——毕竟粉丝愿意花两小时排队,绝不是为了看我站在杂乱的货架前机械喊‘家人们点关注’。”

这种对场景质感、选品逻辑、互动设计的专业要求,直接推高了品牌获取头部流量的成本。

而中小博主虽能降低合作门槛,却因粉丝黏性与消费转化有限,难以带来持续的复购增长,多数消费者仅为打卡新鲜感买单,活动结束后便回归原有消费选择。

2、低门槛、快变现的特性让塌房风险呈指数级攀升

更值得警惕的是,当“一日店长”逐渐异化为网红的粉丝见面会,其低门槛、快变现的特性正让塌房风险呈指数级攀升。

在社交平台搜索相关话题,“真的有人会去线下看 xxx 吗”“到底谁在喜欢 xxx 啊”“没人知道 xx 的瓜吗,互联网果然是没有记忆的”等质疑声屡见不鲜。

更有甚者,当某网红的负面舆情爆发时,其曾参与“一日店长”的品牌往往首当其冲,网友的负面评论会连带质疑品牌的选人眼光,这种信任反噬对品牌形象的伤害,远非短期的流量曝光所能弥补。

3、压缩成本快速回本,陷入更危险的“流量短视症”

此外,相较于头部品牌的高门槛合作困境,中小品牌在“一日店长”活动中正陷入更危险的“流量短视症”。由于缺乏顶流的天然吸引力,部分中小品牌试图通过降低互动门槛、压缩成本来快速回本,结果却适得其反。

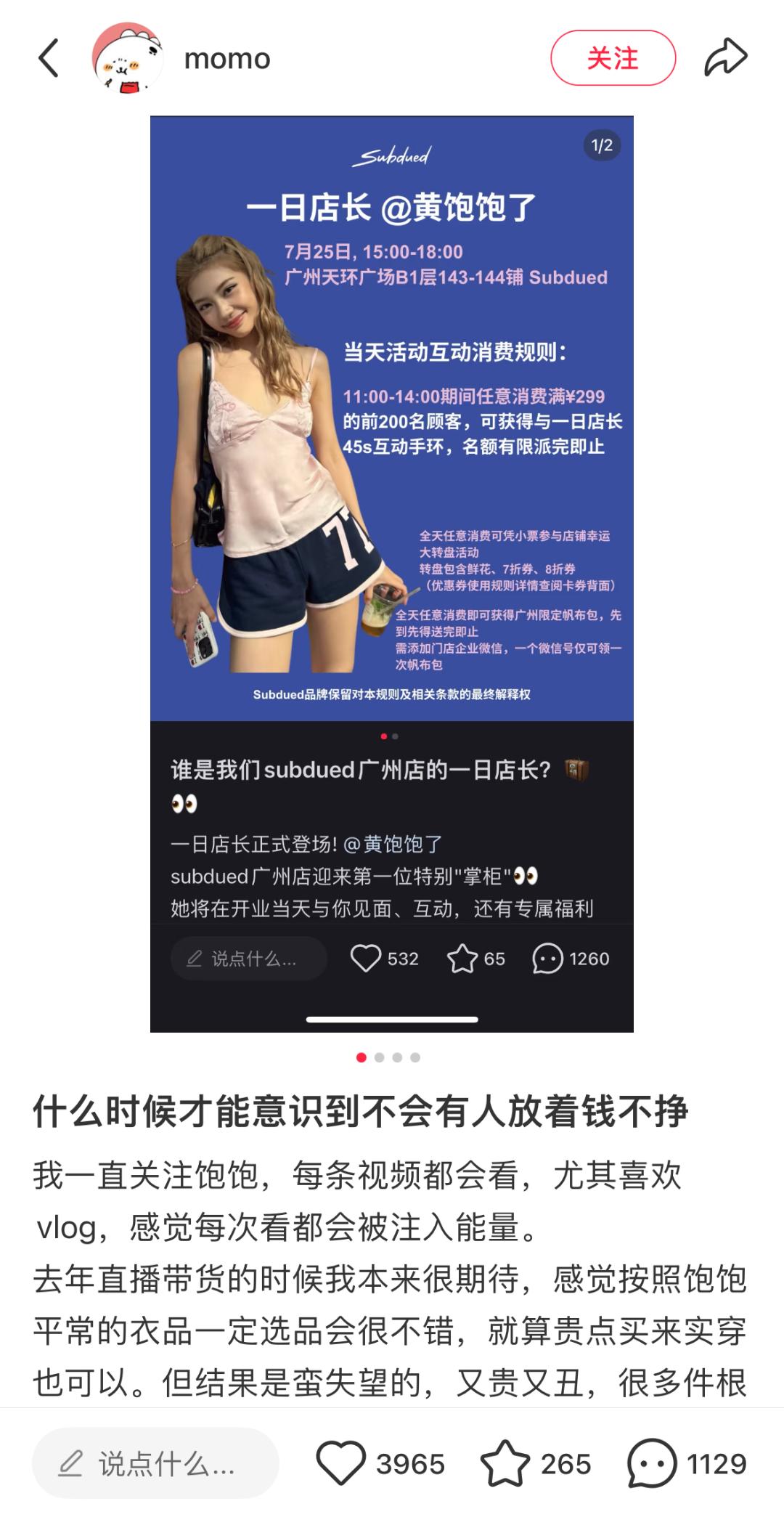

近期引发热议的Subdued与@黄饱饱了“一日店长”活动便是典型案例:活动规则要求消费者任意消费满299元且为前200名顾客,方可获得与@黄饱饱了 互动45秒的手环。这一规则被粉丝吐槽“比见爱豆还离谱”。

要知道,同期另一网红@芒果骑手郑豆豆 的“一日店长”互动门槛仅69元。这种用流量换钱的简单粗暴逻辑,本质上是将用户对内容的喜爱异化为对价格的妥协,不仅消耗了粉丝的热情,更透支了品牌长期积累的用户信任。

事实上,流量从来不是数字的堆砌,而是用户对品牌、对KOL的信任总和。当品牌沉迷于流量数据的漂亮报表,当KOL将涨粉视为唯一目标,所谓的“一日店长”终将沦为昙花一现的营销噱头。

破局的关键,在于回归“人”的需求:品牌需要思考如何用真诚的场景设计传递价值,KOL需要用专业的内容输出建立信任,而消费者需要的,从来不是被设计的打卡仪式,而是有温度、有价值的互动体验。

毕竟,流量可以是风,但能走得更远的,永远是扎根于信任的土地。

免责声明

本网刊发或转载各类资讯,是出于传递更多信息之目的,并不以赢利为目的,也不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

C2CC历来重视版权等知识产权保护,如本网转载之部分资讯、稿件涉及版权等问题,请作者在本网发布该文两周内速来电或来函与我们联系,C2CC会及时处理。

凡本网原创稿件,版权归本网所有,并遵循CC创作共用约定。其他媒体(包括网络媒体和传统媒体)转载C2CC原创稿件时须在明显位置注明信息来源:C2CC中国化妆品网。