胶原蛋白“口水战”启示录:企业要补的危机公关课和行业警示

科研严谨性与传播透明度的行业命题。

昨日晚间(6月4日),巨子生物就旗下可复美产品重组胶原蛋白成分争议,发布了最新声明,并公布其委托四家检测机构的检测结果:显示产品中重组胶原蛋白含量均大于0.1%。

笔者看到这一回应,脚指头不用想的是,巨子生物无论如何声明,又将迎来一场新的质疑。

不出所料,6月5日早间,美妆博主“大嘴博士”(郝宇)再次发文,表示巨子生物既然已使用高精度质谱法定性,为何又选用准确度欠佳的双缩脲法定量。

笔者列数了一下,这已经是郝宇自5月24日发文以来,发布的第五个质疑内容,多次回合俨然进入了一场“口水战”,而吃瓜群众更是看的云里雾里。

有分析指出:在成分检测争议中,检测方法的科学性与适用性成为焦点,不同检测方法的选择可能对结果产生重大影响。

也有网友表示:“既然双方各说各的理,那就法院见。把各自证据拿出来,公正、公开判决。”

可以说,巨子生物此次的风波,暴露出美妆企业在舆情响应时效、技术话语转化及预警体系上的短板。这不仅考验着企业从实验室到舆论场的应对能力,更折射出国货美妆在技术突围之路上,如何平衡科研严谨性与传播透明度的行业命题。

同时,当前经济形势严峻,国货美妆正以势不可挡的态势,步入高质量发展新阶段。科技突围路上,如何加强行业协作、公平竞争和抱团取暖,抵御经济寒冬,助力国货美妆加速领跑,才是目前中国美妆产业应聚焦的方向和目标。

01

报告解析

以数据回应重组胶原蛋白成分争议

在最新回应中,巨子生物面对市场质疑,委托多家权威检测机构开展系统性验证,针对外界提出的三大质疑作出明确回复:

质疑1:可复美Human-like重组胶原蛋白肌御修护次抛精华(可复美胶原棒1.0)成分不足宣称标准。

巨子生物委托了多家权威检测机构,参考中国医药行业标准(YY/T 1947-2025)《重组胶原蛋白敷料》和团体标准(T/ZGKSL 004-2023)《化妆品用重组胶原蛋白原料》中所规定的方法,对多个批次的产品进行了定性和定量检测。

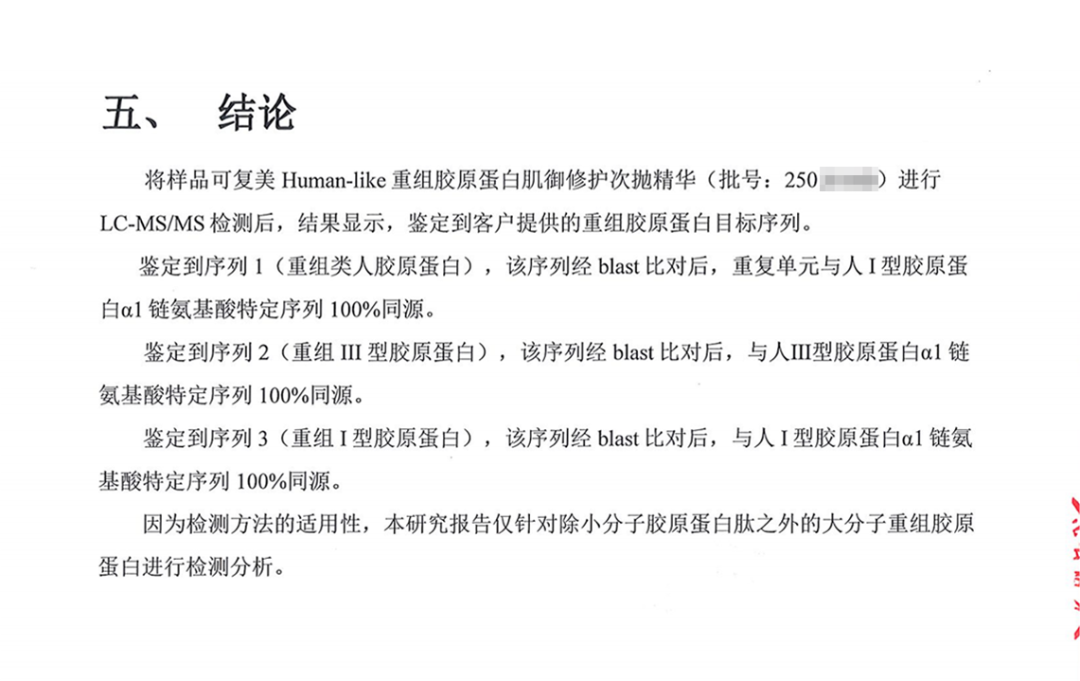

定性层面,在A检测机构采用LC-MS/MS(液相色谱-串联质谱法)进行全序列定性检测分析,确认产品中含有重组胶原蛋白。

定量检测则呈现“多批次交叉验证”的严谨性。B检测机构对随机抽取的三个批次产品进行双缩脲法检测,结果显示,重组胶原蛋白含量均超0.1%(实测值0.20%、0.22%)。

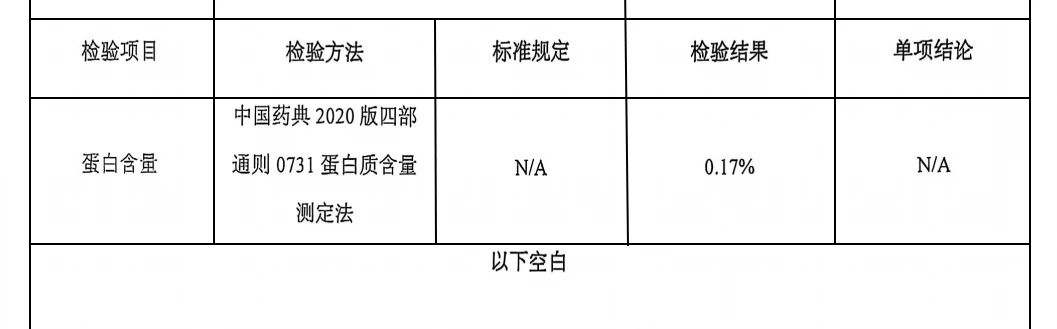

C检测机构对上述送检的三个批次中的其中一个批次产品用双缩脲法进行交叉检验,本批次产品的重组胶原蛋白含量同样大于0.1%(实测值0.17%)。

此外,巨子生物还将可复美重组胶原蛋白肌御修护次抛精华液(可复美胶原棒2.0)送至检测,结果为重组胶原蛋白含量大于0.1%。

质疑2:聚谷氨酸钠会干扰双缩脲法的检测结果。

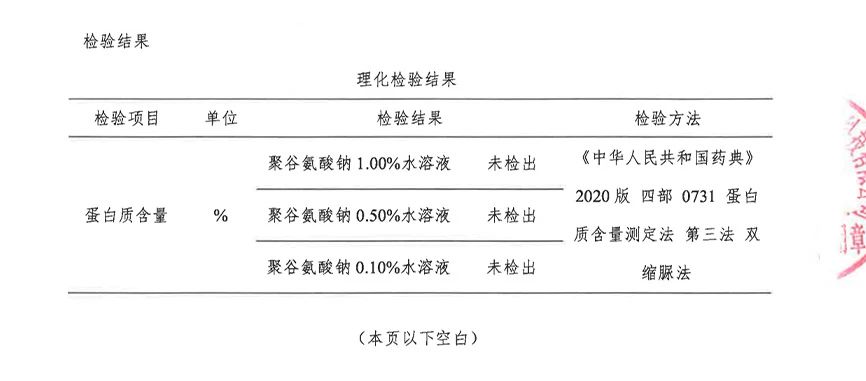

巨子生物在D检测机构针对产品中所使用的聚谷氨酸钠原料,验证其是否与双缩脲试剂发生反应,结果显示其未与双缩脲试剂发生反应,表明产品中聚谷氨酸钠不干扰检测结果。

质疑3:巨子生物涉事产品可复美胶原棒1.0,已从巨子生物官方淘宝、抖音、京东销售渠道全面下架。

对此,巨子生物表示自今年4月16日起,可复美胶原棒2.0已开始迭代上新,各渠道可复美胶原棒1.0也因为售罄而陆续下架,目前部分渠道仍有库存持续销售,不存在网传的“悄悄下架”一说。

02

舆情“风暴”的背后

美妆上市公司的危机公关课与行业警示

这一场风波,撕开的不仅是单个品牌的信任缺口,更暴露出美妆企业在资本市场与舆论场中的双重短板。从市值波动到消费者焦虑,巨子生物们需补的课远不止于“回应质疑”:

1、危机响应的时效性断层,成为首要痛点

从5月24日质疑声起至6月4日发布多家权威第三方检测机构检测报告,这期间间隔11天之久,足以让谣言形成传播闭环。

这让笔者想起了去年业内的一件新闻:

2024年11月20日,“某国货化妆品涉嫌添加禁用原料”登顶微博热搜,引发广泛关注。该品牌官微当日就迅速回应,直接否认产品非法添加禁用原料,直面爆出的问题,一一解答。同日晚,从上海市药监局获悉,确认该品牌并未违反相关化妆品监督管。

巨子生物的“科学验证期”虽出于严谨考量,却也给了舆论发酵空间。事实上,其完全可在检测进行时同步释放“委托权威机构”“检测流程透明化”等阶段性信息,每日披露进展,增加透明度,避免陷入“沉默即心虚”的认知陷阱。

2、技术话语与公众认知的翻译缺失,加剧了误解

LC-MS/MS(液相色谱-串联质谱法)、双缩脲法等专业术语对普通消费者而言如同“黑箱”,尽管报告附件罗列了详细数据,却缺乏通俗化的解读文本。巨子生物显然未能将科研优势转化为传播势能,导致“含真量”被“质疑声”淹没。

3、更深层的问题在于,舆情预警体系的缺位

当前,重组胶原蛋白行业尚处标准完善期,成分争议本属可预见风险,企业却未能建立从社交媒体监测、竞品动态追踪到消费者调研的三维预警机制。直至舆论爆发后,才被动启动检测程序,这种“救火式”应对与上市公司应有的风险管理能力存在显著落差。

以某美妆品牌因消费者投诉陷入舆情危机为例,事件发生后,该品牌先后接入全国12315投诉举报平台,并入驻在线消费纠纷解决系统,实现消协组织、企业与消费者的三方实时在线互动。通过专人专岗处理机制,投诉响应时效控制在48小时内,处理完成率达100%。

此次事件更给行业敲响警钟,在功效护肤赛道加速内卷的当下,技术壁垒与舆情壁垒需同步构建。

我们看到,目前一些头部国货品牌正通过“科研可视化”抢占信任高地,诸如建立“成分博物馆”,协同央媒发布短片,展示明星产品的专业功效和企业的技术背书等。

03

致国货美妆:

在质疑中淬炼韧性,于共生中开拓新局

当聚光灯聚焦于检测数据的小数点后两位,我们更应看见国货美妆在技术突围之路上的集体困境。

从重组胶原蛋白到外泌体、多肽等前沿成分,中国品牌正从“代工贴牌”向“原始创新”跃迁,而这一过程注定伴随质疑与试错,正如当年玻尿酸从实验室走向大众市场,也曾经历成分有效性的漫长验证。

此刻呼吁理性看待争议,并非为某一企业的瑕疵辩解,而是基于一个现实,当国际美妆集团以百年积累构筑专利壁垒时,国货品牌的技术突破更需要时间与包容。

巨子生物此次暴露的危机处理短板,恰是行业从“营销驱动”转向“科技驱动”过程中必须跨越的门槛。建立全链条的质量追溯体系、常态化的第三方检测公示、开放式的消费者答疑通道,应成为科技美妆企业的基础配置。

更具价值的启示在于“共生思维”的缺位。此次风波中,为各自立场,多方陷入无意义的“口水战”,而行业内缺乏协同发声,反而陷入同行观望,甚至被网友戏称“商战”开始的怪圈。

站在国货崛起的关键节点,巨子生物的这场“大考”,实则是美妆行业的集体修行。

愿这场风波最终沉淀为双重进步,美妆企业学会在质疑中,打磨“科研+严谨传播”的复合能力,消费者建立“成分党”与“理性派”的平衡认知,而行业则在竞争中孕育出“共生共强”的新生态。

因为,当前大家都深陷凛冬,一时的“口水战”,只会消耗更多人的能量,而“快准狠”地解决,方能让自己从泥潭中出来,有时间加上棉衣,有精力牢筑护城河。

毕竟,当中国美妆真正以技术立身时,需要的从来不是单个品牌的孤军奋战,而是整个产业的星辰大海。

免责声明

本网刊发或转载各类资讯,是出于传递更多信息之目的,并不以赢利为目的,也不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

C2CC历来重视版权等知识产权保护,如本网转载之部分资讯、稿件涉及版权等问题,请作者在本网发布该文两周内速来电或来函与我们联系,C2CC会及时处理。

凡本网原创稿件,版权归本网所有,并遵循CC创作共用约定。其他媒体(包括网络媒体和传统媒体)转载C2CC原创稿件时须在明显位置注明信息来源:C2CC中国化妆品网。